TGW

Guatevision

DCA

Prensa Libre

Canal Antigua

La Hora

Sonora

Al Día

Emisoras Unidas

AGN

Del tambor militar a los desfiles escolares: la historia de las bandas en Guatemala y cómo se convirtieron en sonidos de la patria

Origen y evolución de cómo la música militar dio paso a las bandas escolares en Guatemala, un movimiento cultural y educativo que conquistó corazones y unió generaciones a través de los desfiles patrios.

Enlace generado

Resumen Automático

Origen y evolución de cómo la música militar dio paso a las bandas escolares en Guatemala, un movimiento cultural y educativo que conquistó corazones y unió generaciones a través de los desfiles patrios.

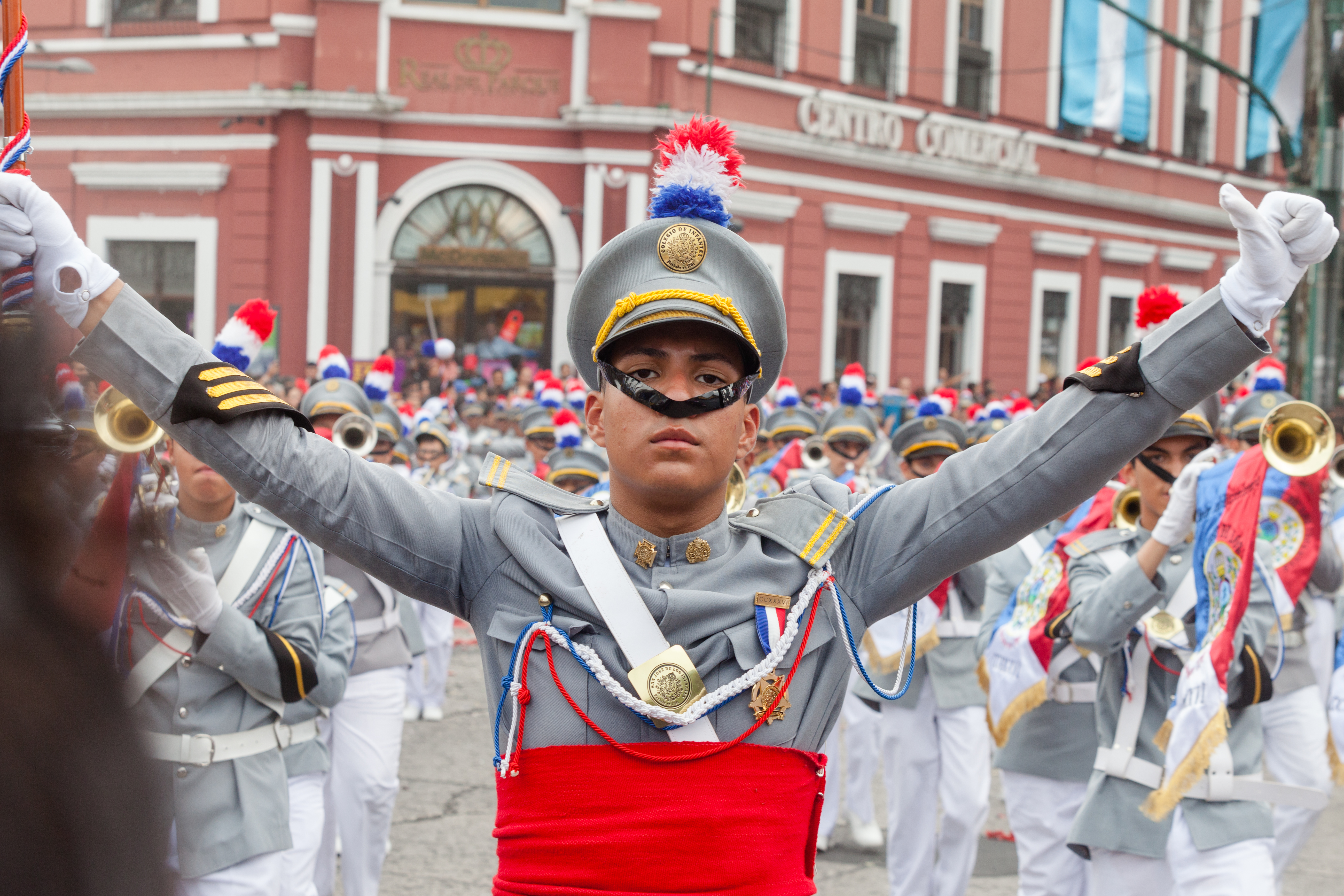

El sonido de las cornetas rompe el silencio matutino. Los tambores marcan el paso. Cientos de jóvenes uniformados avanzan en perfecta formación por las calles de la capital, con sus instrumentos relucientes bajo el sol de septiembre. Esta escena, que se repite año tras año en el desfile de Independencia, tiene raíces más profundas de lo que muchos imaginan. Es el resultado de un proceso histórico que comenzó hace más de 150 años y que transformó para siempre la educación y la cultura guatemaltecas.

Los primeros ecos: el origen militar

Para comprender el fenómeno de las bandas escolares en Guatemala, es necesario retroceder al siglo XIX, cuando el país atravesaba profundas transformaciones políticas y sociales.

Este uso táctico de los instrumentos musicales no era una innovación guatemalteca. “Los antiguos egipcios, los antiguos mayas, todos los ejércitos recurrieron a los elementos sonoros para las batallas”, explica el historiador Aníbal Chajón, y así se estableció un contexto histórico que se remonta a civilizaciones milenarias.

En Guatemala, esa historia se remonta a 1839, ya que, según el documento Historia de la música militar de Guatemala, desde ese año “los escritos mencionan la existencia de la primera banda dentro de las filas militares, denominándose esta la Tambora”, una agrupación creada por el general Rafael Carrera.

LEA MÁS

Sin embargo, fue en 1844 cuando se constituyó formalmente la primera agrupación de música marcial en el país, “a raíz de la invasión del territorio guatemalteco por el general Francisco Malespín, de El Salvador”, informa el documento.

El general Rafael Carrera, tras escuchar la música de la tropa salvadoreña, “dispuso formar otra similar en Guatemala”; contrató al maestro José Martínez y delegó en el español Juan Mathew su fundación.

Un momento crucial llegó en 1871, con la Reforma Liberal. “Se suprimió la dirección de las bandas temporalmente, para reorganizarlas, confiando tal labor al maestro italiano Pedro Visoni”, según el documento histórico. Este cambio no fue meramente administrativo: representó una transformación profunda en la concepción musical del país.

Visoni pronto se percató de “la falta de músicos que ocuparan las plazas vacantes” y propuso al gobierno crear una entidad específica para la enseñanza musical. Así nació, el 25 de septiembre de 1872, la llamada Escuela de Sustitutos —hoy conocida como Escuela Militar de Música Maestro Rafael Álvarez Ovalle—, fecha que desde 1952 se celebra como el Día del Músico Militar.

En 1844 se constituyó formalmente la primera agrupación de música marcial en Guatemala, por el presidente Rafael Carrera.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El apogeo con Dressner

El verdadero florecimiento de la música marcial llegó en 1874, cuando el general Justo Rufino Barrios contrató al maestro alemán Emilio Dressner. Según Dieter Lehnhoff, compositor y director de orquesta, Dressner “trajo de Alemania una gran colección de instrumentos nuevos con características mecánicas muy superiores, lo que hizo posible tocar las músicas más nuevas y complicadas de la época”. La influencia alemana fue determinante.

Como confirma Samuel Roberto Osoy, fundador y director de la Organización Internacional de Bandas (OIB), “Guatemala tiene una influencia muy predominante de Alemania (…); muchas agrupaciones musicales del occidente de la República fueron creadas y estuvieron bajo la batuta de maestros alemanes”.

Los primeros desfiles escolares

El año 1879 marcó un punto de inflexión. Fue entonces cuando “el gobierno liberal inicia los desfiles escolares”, explica Chajón. Según el historiador, “el primer desfile escolar se hizo desde el Parque Central hasta el Templo de El Calvario”.

Esta iniciativa no fue casual. Los liberales tenían un objetivo político claro: “Justo Rufino Barrios consideraba muy importante que los jóvenes crecieran pensando que ese era el mejor gobierno posible”, señala el historiador.

Según él, los desfiles escolares se convirtieron en una herramienta de adoctrinamiento, pero también en el semillero de una tradición que trascendería cualquier gobierno.

Sin embargo, en un principio, esos desfiles no iban acompañados por música.

El sonido de tambores y cornetas nació en los cuarteles, para marcar el paso de los soldados. Con el tiempo, esa tradición militar se transformó en un movimiento estudiantil que llenó de música y disciplina las calles del país.

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La democratización de la música

Los establecimientos educativos comenzaron gradualmente a formar sus propias bandas, aunque, inicialmente, “los instrumentos eran costosos. Entonces, por lo general, acompaña la banda militar del Ejército de Guatemala”, explica Chajón. Sin embargo, “poco a poco, cada establecimiento, sobre todo aquellos que tenían más recursos, fueron adquiriendo sus instrumentos”.

La música se democratizaba de una manera impensada. Como observa Chajón, “la formación musical que podían recibir las personas era más fácil en las bandas que recibir clases con un profesor de piano, con un profesor de violín, que era mucho más costoso”. Muchos jóvenes “interesados en la música lo que hacían era dirigirse a la banda marcial de Guatemala, porque eso les permitía recibir formación musical”.

La educación musical del pueblo

Un aspecto fundamental, pero a menudo olvidado, fue el papel educativo que cumplieron las bandas más allá de los desfiles. A partir de 1886, durante el gobierno de Manuel Lisandro Barillas, “se va generalizando los conciertos musicales de la banda marcial”, relata Chajón.

Desde 1892, se establecieron “programas formales” con conciertos regulares en el Parque Central. “La gente se acostumbra a escuchar música por lo menos dos veces a la semana en el Parque Central”, lo que crea una audiencia educada musicalmente.

Los pioneros

El año 1930 representa un hito fundamental en la historia de las bandas escolares guatemaltecas. Según documenta Osoy, “el primer evento donde participan tres bandas escolares como tales es en 1930”.

Ahí están presentes el Colegio San José de los Infantes, el Instituto de Señoritas Belén y el Colegio San Sebastián. Sin embargo, existe una complejidad histórica que Osoy aclara: “Hay un lapsus de la historia de la música de Guatemala entre 1910 y 1925 que está perdido. No sabemos qué pasó allí”, es también el período de la Primera Guerra Mundial.

La historia de los primeros colegios con bandas refleja la estructura social guatemalteca de la época. Como explica Osoy, “Guatemala, entre 1821 y 1850, estaba en proceso de transición de adquirir el poder absoluto… únicamente estudiaba música el hijo o la hija de las familias pudientes, de la gente que tenía dinero para pagar maestros”.

El Colegio San José de los Infantes se constituyó como “la primera institución educativa privada que Guatemala conoce”, fundado en 1781, pero que desarrolló su banda musical cien años después.

La influencia religiosa

Un factor determinante en el desarrollo de las bandas escolares fue el papel de la Iglesia Católica. Como explica Osoy, “casi todas las bandas se fundaron desde la Iglesia Católica”.

El caso del Colegio San Sebastián es paradigmático. Su banda se fundó gracias a que “a monseñor Mariano Rossell y Arellano (…) le gustaba el tema de las bandas y tenía un amigo en la Sinfónica Marcial del Ejército”, explica Osoy.Marcial del Ejército”, explica Osoy.

Diferencia de estilos

Para comprender la evolución del movimiento de bandas guatemalteco, es crucial entender las diferencias entre géneros. Como explica Samuel Roberto Osoy, “las bandas de guerra se constituían únicamente de tres elementos: percusión rítmica, que en este caso son cajas, redoblantes o bombos; percusión melódica, la lira; y vientos, la trompeta, la corneta”.

Estas bandas originales “fueron creadas específicamente para acompañamiento de los pelotones militares” y “lo que hacían era simplemente llevar el paso”. En contraste, “las bandas marciales tocan melodías completas” y “llegan a tener hasta 10 registros de vientos, mientras que la banda de guerra tiene solo un registro de vientos”.

Un aspecto importante de la historia es cómo diferentes colegios adoptaron tradiciones musicales distintas. Como revela Osoy, “el Infantes tiene una línea de ascendencia alemana. Su marcha es alemana. La marcha del San Sebastián es italiana”.

El San José de los Infantes marcaba paso alemán.

(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El San Sebastián se inclinaba por lo italiano.

(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Expansión al interior del país

El movimiento no se limitó a la capital. En la provincia, fue el Instituto Nacional de Varones de Occidente (Invo), de Quetzaltenango, el que marcó el camino. Según la investigación de Osoy, “es 1952 cuando el Invo de Quetzaltenango desfila por primera vez con una banda propia”.

Al movimiento se le sumaron instituciones educativas como el Liceo Guatemala y La Patria (en Quetzaltenango) y el Instituto Nacional de Varones de Oriente, en Chiquimula.

Los conciertos militares que se replicaban en las cabeceras departamentales crearon una red de formación musical. Como explica Chajón, “en las cabeceras departamentales que tenían un cuerpo militar abundante, ahí se podía replicar esos conciertos… conforme los jóvenes iban mejorando, los mandan a la banda marcial de aquí de la capital y se perfeccionan y regresan”.

Transformaciones del siglo XX

Durante el régimen de Jorge Ubico, los desfiles alcanzaron proporciones masivas. El recorrido se extendía “hasta el Campo de Marte”, según documenta Chajón.

Ubico también introdujo las “competiciones académicas”, que incluían “competencias musicales, que fueron los que entonces podemos llamar los primeros concursos de bandas que Guatemala tuvo”, según documenta Osoy.

Con la llegada de Juan José Arévalo en 1945, doctor en Pedagogía, los desfiles continuaron, pero cambiaron de nombre. “Ya no se llamaban desfiles militares, sino… caravana”, aunque mantenían “el desfile exactamente igual, solo le cambian el nombre y siempre (siguen) con sus bandas”.

Un período crítico se produjo después de 1944. Como observa Osoy, “Guatemala evolucionó después de 1940, pero se estancó musicalmente (…) al caer los gobiernos militares, debido a que quienes sostenían los procesos de las bandas de guerra eran los gobiernos militares”. Esta “pausa que se vivió dejó a Guatemala en un proceso muy atrasado con respecto de los demás países latinoamericanos.

Aunque, al principio, los instrumentos eran costosos, con el tiempo las escuelas formaron sus propias agrupaciones. Así, muchos estudiantes accedieron por primera vez a la enseñanza musical.

(Foto Prensa Libre: José Sánchez)

La crisis de los años 90

Un momento crítico llegó en 1996, cuando, por los Acuerdos de Paz, “el gobierno de esa época decidió suspender el desfile y suspender las bandas militares por la referencia que hacían al Ejército”, relata Chajón. Sin embargo, “eso a la gente no le gustó” y “pocos años después se restablecen las bandas, pero ahora ya no se van a llamar bandas militares, sino bandas escolares”.

Osoy explica una de las razones de este cambio: “Se prohibió el uso del término bandas de guerra y se les comenzó a llamar bandas fanfarrias”; sin embargo, según indica, el nombre no proviene de orígenes militares, sino del género musical.

Esta distinción no es meramente semántica. Como señala el director de la OIB, “las bandas de guerra no se llaman bandas de guerra por pertenecer a un conflicto armado. Se llaman bandas de guerra por el género musical que ejecutan”.

En tiempos de Jorge Ubico surgieron los primeros concursos de bandas escolares. Los desfiles se masificaron y la música se convirtió en competición.

(Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Tras la firma de los acuerdos de paz en 1996, las bandas cambiaron de nombre y formato. Ya no se llamaban militares, sino escolares, como reflejo de una nueva era

(Foto Prensa Libre: José Sánchez)

La evolución hacia nuevos géneros

A pesar de la prohibición de las bandas luego de la firma de los Acuerdos de Paz, la transformación verdaderamente revolucionaria llegó en 1996, cuando “el Colegio Osorio Sandoval, de la zona 21, Ciudad de Guatemala, rompe el esquema a través de un instructor de El Salvador” y crea las primeras bandas latinas“, que son las bandas que ya te tocan cumbia, merengue, salsa”.

La innovación prosiguió en 2002, cuando Osoy “funda lo que se conoce como el formato marching band”, al establecer “la primera banda en formato marching band de Guatemala”, llamada Búhos, perteneciente al Colegio Mixto Belén.

Hoy, Guatemala cuenta con cinco géneros de bandas: bandas de guerra (las originales), bandas latinas (surgidas en 1996), marching bands (iniciadas en 2002), drum and bugle corps y showbands.

Por aparte, las cifras actuales revelan la magnitud del movimiento. Según Osoy, “Guatemala tiene un promedio de mil 250 bandas (…) estamos hablando de 125 mil jóvenes y niños integrados dentro del movimiento de bandas escolares”. Este es “el movimiento escolar más grande que existe, superando a cualquier deporte” en el país.

Solo en el desfile del 15 de septiembre, en Ciudad de Guatemala, “desfilan 120 bandas, que representan aproximadamente seis mil jóvenes marchando”, cifras que se multiplican al considerar todos los desfiles departamentales y municipales.

LEA MÁS

Reconocimientos institucionales

Un dato relevante es que “la única banda escolar de Guatemala denominada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación es (la del Colegio) San Sebastián”. Este reconocimiento está regulado mediante el acuerdo 427-2005 del Ministerio de Cultura y Deportes, según informa Osoy.

Por otra parte, la OIB le “entregó al Colegio de Infantes la Orden Leyenda por ser la banda con más de 125 años de historia”, con lo cual se estableció oficialmente que “es la banda más antigua de Guatemala”.

Más que música

Como observa Chajón, las bandas escolares proporcionan “formación musical, porque ellos —los estudiantes— obviamente tienen que reproducir partituras, tienen que llegar a las notas, no pueden desafinar”. Pero van más allá: “Los chicos se entusiasman y es muy bonito. Realmente generan aspectos positivos que la gente recuerda ya en su edad adulta con mucho cariño”.

Además, el movimiento también repercute de manera positiva en la vida de los jóvenes. Osoy ha documentado casos concretos del impacto social: “Jóvenes que en algún momento pertenecían a una pandilla” y que, a través de las bandas, lograron cambiar sus vidas. Su lema es claro: “Más instrumentos en un desfile, menos armas en las calles”.

Actualmente, la OIB desarrolla un programa pionero de bandas comunitarias, y trabaja con “80 jóvenes no escolarizados” en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala, en colaboración con la Unidad de Prevención contra la Violencia Comunitaria.

Lo que comenzó como una necesidad militar se transformó en una tradición educativa y cultural que define la identidad guatemalteca. Las bandas escolares son hoy mucho más que grupos musicales: son espacios de formación integral, instrumentos de cohesión social y repositorios de memoria colectiva.

Cada año, miles de estudiantes marchan en desfiles cívicos, que se convierten en uno de los movimientos escolares más grandes de Guatemala.

(Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El futuro del movimiento

Con un aproximado de 125 mil jóvenes participantes y un crecimiento constante, las bandas escolares enfrentan nuevos desafíos. La digitalización de la música, la diversificación de géneros musicales y los cambios generacionales plantean interrogantes sobre el futuro de esta tradición centenaria.

Sin embargo, como demuestra la masiva participación en los desfiles anuales y el surgimiento de nuevos géneros adaptados a los gustos contemporáneos, el movimiento de bandas escolares guatemaltecas ha demostrado una capacidad de adaptación y renovación que sugiere que su eco seguirá resonando en las generaciones futuras.

Desde aquellos primeros tambores que guiaban a la tropa en batalla hasta los complejos arreglos musicales que hoy ejecutan miles de estudiantes en todo el país, las bandas escolares guatemaltecas representan una de las tradiciones educativas más exitosas y duraderas del país.

Su historia es, en muchos sentidos, la historia misma de Guatemala: marcada por conflictos y transformaciones, pero sostenida por la pasión y el talento de generaciones de jóvenes que encontraron en la música un lenguaje común para expresar su identidad y sus aspiraciones.

Como concluye el historiador Aníbal Chajón: “los chicos se esfuerzan mucho y lo ven con mucho entusiasmo (…) permiten que la gente desarrolle su gusto musical”. Y en esa simple pero profunda observación reside quizás la clave del éxito centenario de este movimiento: la capacidad de combinar disciplina y pasión, tradición e innovación, formación individual y expresión colectiva.

El eco de la historia sigue resonando cada septiembre en las calles guatemaltecas, y recuerda que algunas tradiciones trascienden gobiernos, épocas y circunstancias, porque tocan algo esencial en el espíritu humano: la necesidad de marchar juntos hacia el futuro, al ritmo de la música que une.